Mit seinen im Laufe dieses Jahres realisierten Bildern antwortet Peter Vahlefeld auf die Überflutung des öffentlichen Raumes mit Plakaten, die von Museen als Teil ihres Marketing-Mix’ aggressiv und flächendeckend eingesetzt werden, um jene Projekte zu bewerben, von denen sie sich beträchtliche Erfolge versprechen.

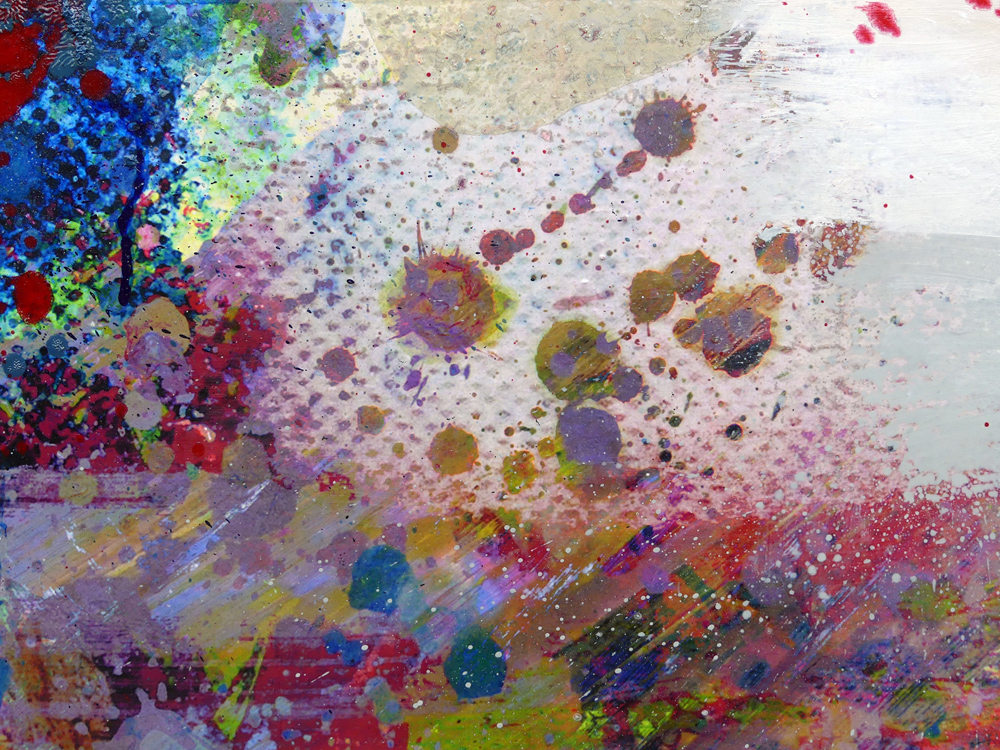

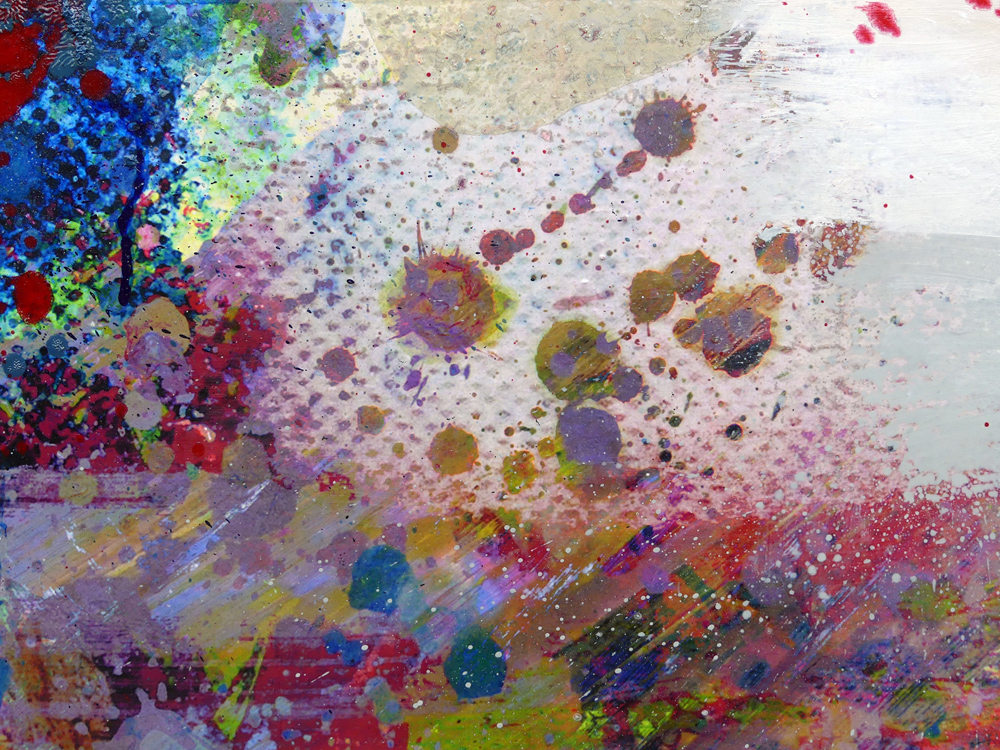

Abfotografierte Ausschnitte von Plakaten, etwa die der Berliner Picasso-Ausstellung oder solche, die zu Ausstellungen der New Yorker Museen einladen, werden – so auch Details von Drucksachen wie Eintrittskarten ins Guggenheim- oder Whitney Museum – als Elemente in Vahlefelds abstrakte Bilder integriert. Als Foto mit Hilfe von Computerprogrammen bearbeitet und auf die Leinwand transferiert, treten Reproduktionen berühmter Gemälde und annoncierende Schriftzüge als Einsprengsel in die Komposition ein; nicht als die eye-catcher als die sie gedacht waren, sondern als gleichberechtigte Chiffren im Kontext mit gedruckten und gemalten Abschnitten. Sinnzusammenhänge solcher bruchstückhaften Informationen sind nicht immer nachvollziehbar, weil sie mit der Umgebung verschmelzen; ihre Lesbarkeit spielt keine Rolle, denn Buchstaben und Zahlen als sprachliche Ausdrucksmittel sind zwar Auslöser für den Prozess der Bearbeitung, doch verlieren sie ihre ursprüngliche, eine Sache präzis bezeichnende Bedeutung, welche sich nunmehr allein auf die von Zeichen im Raum beschränkt.

Die Geschichte der Symbiose von Text und Malerei im Bild beginnt zeitgleich mit der rigorosen Abkehr der Kunst von der Imitation: dem Kubismus, der Wort und Typografie, auch in Form realer Fundstücke, in seine aufgesplitterten Bildräume aufnahm. Die Entwicklung führte über die Collagen Ernst Schwitters’, über Eduardo Paolozzi und Richard Hamilton und die Décollagisten zu Künstlern, denen der alltägliche Umgang mit einer Medienwelt vertraut ist, die Wort und Bild in einem bislang nicht gekannten Ausmaß kontinuierlich und selbstverständlich kombiniert. Seit der Pop Art machte die Kunst „sich gemein, sie ging auf die Straße. Das Gefundene und Zitierte wurde Realität, durch das Bild vorm Vergessen bewahrt, als Votivbild der Warenwelt geheiligt und beklatscht.“[1] Peter Vahlefeld hat sich seit jeher mit unterschwelligen Informationen, die in Fundstücken und Schriftzügen stecken, auseinandergesetzt. Er nutzt sie als Beleg für die Nähe zum Alltag, um Konstellationen und Vorfälle zu hinterfragen, die man als zeitgeistige Phänomene betrachten könnte und die zugleich Teil des persönlichen Erfahrungsschatzes eines voyeuristischen Beobachters sind, der die auf ihn einströmenden Sensationen in den Diskurs seiner Arbeit einbringt. Schließlich ist das ganze sichtbare Universum nach Baudelaire „nur ein Vorratslager von Bildern und Zeichen, denen die Phantasie einen jeweiligen Platz und Wert anweist, eine Art Futter, das die Phantasie verdauen und umformen muss.“[2]

Aus Sicht der Medien wird durch den massenhaften Besuch einer ambitionierten Ausstellung diese zum Ereignis; jeder Einzelne wirkt durch sein Gerede als Multiplikator, das Gesprächspartnern das Gefühl vermittelt, an einem Event teilzunehmen zu müssen, das niemand verpassen mag, wenn man mitsprechen möchte. Nur wer den Klatsch der Stadt kenne, finde den Mörder, sagt Vahlefeld und paraphrasiert einen im Internet gefundenen, auf eine Peter-Stein-Inszenierung des letzten Stückes von Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco, bezogenen Ausspruch Heiner Müllers: „Der Mörder ist der letzte Mensch, der noch Kontakt sucht, während der Rest der Menschheit nur noch auf Rolltreppen aneinander vorbeifährt.“[3] Welche Schuld der unbenannte Delinquent aus seiner Sicht auf sich geladen hat, lässt Vahlefeld offen, doch man kann vermuten, dass es der Verlust von Demut angesichts des Kunstwerkes ist, auf den er anspielt, der durch exaltierte Publicity, welche volle Kassen und das Interesse zu gewinnender Sponsoren garantiert, denen es nicht darum gehen kann, ihren Namen mit einem no-name-product zu verbinden. Hunderttausende müssen kommen, um solch ein Projekt zu finanzieren, wenn konkurrierende Städte auf den Kunsttourismus schielen und mit der Höhe der Versicherungssumme werben. „Andacht ist angesagt, viel eher als kritische Auseinandersetzung, dies ist die Grundvoraussetzung solcher events […] Es geht nicht ernsthaft um einen Kanon, über dessen Inhalt sich rechten und streiten ließe, sondern es geht um kanonisierte Einzelwerke ebenso kanonisierter Künstler, die eben, nach Maßgabe des Bestands, in einzelnen Räumen einander zugeordnet präsentiert werden. Sie werden begleitet von Texten an der Wand, die dem geneigten Besucher eher wenige Kenntnisse zutrauen und keinerlei Mühe zumuten.“[4] Nicht ohne Grund, denn Untersuchungen ergaben, dass es - und darüber gilt es sich zu freuen - eine neue Besucher-Spezies ist, die wallfahrtet, Menschen, die nie auf die Idee kämen, sich die Sammlungen ihrer Heimatstadt anzusehen, geschweige denn deren Sonderveranstaltungen. Es übt „nicht das bleibende, immer verfügbare Gut […] die Attraktion aus, sondern die vorübergehende Chance, die Begegnung auf Nimmerwiedersehen.“[5] Aber zunächst scheint man damit zufrieden, vom Ausstellungs-Tourismus zu profitieren, der nicht nur auf der mit Memorabilia und Devotionalien ausgestatteten Shoppingmeile des Museums-Shops, sondern auch im regionalen Gaststätten- und Hotelleriegewerbe die Umsätze vorantreibt. Ist es der Mythos einer heutzutage gar nicht mehr so fernen Institution oder eines Künstler-Markennamens, der Reiz des Gemeinschaftserlebnisses, Teilhabe an einem Spektakel, die Aussicht mitmachen zu dürfen, wenn einer „Allianz von Kunst & Glamour weiter der Weg geebnet wird“?[6] Und ist man nicht zwangsläufig außerstande, nach der Strapaze des Anstehens das Erlebnis im Augenblick zu genießen, weil man „nach den Warte-Exerzitien“[7] einfach nicht mehr über Kraft und Konzentration verfügt, die neuen Eindrücke zu genießen, denn das „Auge ist flüchtig, der Geist überfordert, die Beine[…] auch [Die Ausstellung] schürt die Kommerzialisierung der Kunst und weckt zugleich den Sinn fürs Unverfügbare“ – merkte der Hanno Rauterberg angesichts der Warteschlangen zur MOMA-Ausstellung in Berlin 2004 ironisch an - „Sie scheut nicht den Rummel und verhilft dennoch der Kontemplation wieder zu ihrem Recht. Das Wunderliche aber ist der Rollentausch: Wer Einkehr und Einreihung sucht, Überhöhung und Spiritualität, der mag sie in der Kunst suchen, fündig aber wird er vor dem Museum.“[8] Der Ansturm auf derartige Großausstellungen lässt ahnen, wie die enormen Besucherzahlen zustande kommen, von denen man am Ende eines jeden Jahres liest und welche hochgeschraubten Erwartungen ein Publikum, das Kunst als Teilbereich eines sich in Leerformeln erschöpfenden Lifestyles betrachtet, hegt. „Für den Museumslaien zählt vor allem die Atmosphäre, der Anschein, die Stimmung. Und für diese Stimmung, in die er versetzt werden möchte, ist die Authentizität eines Objekts hinreichend, doch nicht zwingend.“[9] Noch immer hat Wilhelm Buschs gereimte Karikatur des Ausstellungsbetriebs im Jahre 1884 Gültigkeit: „[…] Und, was auch einer sagen mag, genussreich ist der Nachmittag, / Den ich inmitten schöner Dinge / Im lieben Kunstverein verbringe; / Natürlich meistens mit den Damen. / Hier ist das Reich der schönen Rahmen / Hier herrschen Schönheit und Geschmack, / Hier riecht es angenehm nach Lack; / Hier gibt die Wand sich keine Blöße, / Denn Prachtgemälde jeder Größe, / Bekleiden sie und warten ruhig, / Bis man sie würdígt, und das tu ich. / Mit scharfem Blick, nach Kennerweise, / Seh’ ich zunächst mal nach dem Preise, / und bei genauerer Betrachtung steigt mit dem Preise auch die Achtung […]“ [10]

Untrennbar von derartigem Spektakel ist die Werbung und Nivellierung der Gegensätze zwischen Kunst und fortwährender alltäglicher Wahrnehmung, die Künstler veranlasste, Malerei und Text – selbst wenn er nahezu ausgelöscht wird und seine Signifikanz verloren hat – zu koppeln. Die kreative Bearbeitung von Werbemitteln, die verfremdet oder ironisch – wie von Simon Linke in den 80er Jahren – ironisch kopiert wurden, entwickelte sich seit die Reklame das Bild der Städte weltweit prägt: seit Mitte es 19. Jahrhunderts in Berlin die erste Litfasssäule aufgestellt wurde, „Sandwichmänner“ mit ihren Plakaten vor Bauch und Rücken auf den Trottoirs auf und ab gingen, Anschläge auf Billboards marktschreierisch Baulücken und Ausfallstraßen instrumentalisierten und seit dank der Elektrifizierung Leuchtreklamen möglich wurden und Flugzeuge oder Zeppeline über den Stadtzentren Botschaften verkündeten. Was als Reklame für Waren aller Art tauglich ist und – offenbar mit Erfolg – Wirkung erzielt, ist auch von Künstlern, abgesehen davon, dass sie auch Produktwerbung betrieben, als Medium zur Verbreitung ihrer Botschaft erkannt worden. Eine Vielzahl herausragender Plakatentwürfe stammt von bedeutenden Autoren. doch auf die publizistische Wirksamkeit ihrer originellen Entwürfe scheint heute niemand mehr zu vertrauen: Anstelle sich ihrer zu bedienen, werden heute anlässlich von Ausstellungen eben dieser Künstler Plakate gedruckt, die an Einfallslosigkeit kaum zu überbieten sind. Weil man offenbar weder an die Schlagkraft expressiver künstlerischer Botschaften aus erster Hand noch an das „Auge“ des Konsumenten glaubt, müssen schnelle Wiedererkennbarkeit und leichte Erfassbarkeit garantierende Abbildungen von „Masterpieces“, die als Markenzeichen genutzte Signatur des Künstlers oder das Logo eines Museums oder einer Sammlung herhalten. Es ist die im Sine der Initiatoren unübersehbare Masse der Mittel, die den Erfolg zu garantieren scheint, statt so zu verpuffen, wie es beim Kampf um Marktanteile oder um Ideologien geschieht. Auch die kommerzielle Zweitverwertung im Postershop, die diese Plakate an die heimischen Wände befördert, mag bei der Gestaltung eine Rolle spielen. Vahlefeld konstatiert den Abnutzungseffekt, den die ubiqitäre Präsenz immer gleicher Reproduktionen auslöst und fragt sich, wie sich dies auf die die Begegnung eines Betrachters mit eben diesen tatsächlich im Museum zu besichtigenden Werken auswirkt. Die eigenen Digitalfotos, zu denen auch die in Museums-Shops aufgenommenen Serien von Umschlägen aufwendiger, glanzkaschierter Sammlungskataloge zählen, Bilderbücher, die weniger für Regale der Bibliotheken als für die Ablage auf dem heimischen coffee-table prädestiniert sind, ersetzen den Skizzenblock. Vahlefelds Sammlung visueller Informationen, mit denen er die Großstadtkultur als Tatort im Benjaminschen Sinne deutet, der in seiner Geschichte der Fotografie schrieb, nicht umsonst habe man „Aufnahmen von Atget mit denen eines Tatorts verglichen. Aber ist nicht jeder Fleck unserer Städte ein Tatort? nicht jeder ihrer Passanten ein Täter? Hat nicht der Fotograf – Nachfahr der Augurn und der Haruspexe – die Schuld auf seinen Bildern aufzudecken und den Schuldigen zu bezeichnen?“[11] Allerdings bezweifelt Vahlefeld die vorgebliche Objektivität des Fotos, stellt dessen nicht erst seit der Digitalisierung zweifelhaften Realitätsstatus und Informationsgehalt durch technische und malerische Eingriffe in Frage. So lassen sich lediglich Spuren von ursprünglich als optische Mitteilungen gedachten Poster- und Cover-Botschaften lassen sich auf Vahlefelds Gemälden entziffern, genug jedoch, um zu verstehen, dass seine Übermalungen nicht wie die Arnulf Rainers direkt auf der strikten Auseinandersetzung mit dem eingebundenen Motiv aufbauen, und dass es ihm auch nicht darauf ankommt, sie bis zu Unkenntlichkeit zu tilgen. Abgesehen davon, dass Vahlefeld es als konstruktive Struktur im Bildsystem einsetzt, mag der Maler nicht auf einen weiteren Faktor verzichten: Die Zeichen und Fragmente der Abbildung wecken nur mehr eine vom Sujet distanzierende vage Erinnerung an Geschehenes, die zugleich durch die Überarbeitung relativiert wird, denn, Vahlefelds Aufmerksamkeit gilt der Haut des faktischen Bildes. Die differenzierte Beschaffenheit der Oberfläche, die aus einem zweckgerichteten Miteinander digitaler Ausdrucke von Farbflächen und malerischer Interventionen resultiert, die er über den zugrunde gelegten digitalen Ausdruck legt, bewirkt, dass sich die Beobachtung auf die vitale Wandlung der Schichtungen konzentriert – auch und gerade dann, wenn monochrome Computer-Ausdrucke deren materielle Konsistenz nur vorspiegeln. Vahlefeld interveniert mit großzügig angelegten, durch Schlieren und pastos-milchige Harz-Nebel akzentuierte transparent-dunstige oder in den Primärfarben leuchtende, körperhafte Farbanordnungen, die partiell von einem Stakkato von Pinselhieben überlagert oder abgebremst werden. Manches, was willkürlich erscheint, ist durch wiederholte modifizierende Bearbeitung des Arrangements am Computer vorbereitet, ohne dass dieses Vorgehen spontanen Gesten bei der Realisierung der endgültigen Fassung Grenzen setzte. Aus jenen Gesten erwächst die pulsierende Unruhe freier assoziativer Formen, deren Sinnlichkeit als Antwort auf mediale Oberflächlichkeit zu begreifen ist. Sich zu reliefhafter Materie stauende Farbpaste, die haptische Qualität des Harzes, das als Binder, Malmittel und abschließender Überzug Verwendung findet – wobei auch chromatisch stumpfe Etappen mit sanftem Glanz überzogen werden – und die sich ineinander und übereinander schiebenden buntfarbigen Schichten suggerieren das Vorhandensein räumlicher Ebenen – ein Effekt, der an die zwischen Durchsichtigkeit und Verschlossenheit wechselnden Oberflächen der abstrakten Gemälde Gerhard Richters erinnert, die unter anderen Vorzeichen ähnliche Probleme abhandeln. Beide richten ihr Augenmerk auf die Modulation – ein Begriff, den Willi Baumeister von Paul Cézanne übernahm – bzw. die Abwandlung einer Oberflächenstruktur: „Die Modulation ist stark abhängig vom Untergrund, ganz besonders aber vom Malgerät – Finger, Spachtel, Pinsel Lappen, Bürste usw. […] Kennzeichnend für diese Modulation ist, dass sie nicht kopiert werden kann, weil bei aller Gesetzmäßigkeit gerade das Persönliche und Zufällige stark ausschlaggebend ist.“ Baumeister verglich diese Art des Gestaltens mit dem Vorgehen des Bildhauers Auguste Rodin, der „nichts anderes [tat], als was die Natur tut, wenn sie eine Plastik, ein Architekturteil oder eine Schöpfung der Malerei teilweise zerstört und somit die Form wieder eng mit dem Material verbindet, sie also von der Seite des Materials her erleben lässt.“[12]

Dr. Jürgen Schilling